부처님 오신 날

스승의 날

며칠이 지났지만, 뭐라도 흔적을 남겨야겠다는 생각이 들었다. 책상 위 독서대에 전시해 둔 노기강의록(1973)을 집어들었다. 팔정도(八正道)를 떠올렸다. 정견(正見) 정사유(正思惟) 정어(正語) 정업(正業) 정명(正命) 정념(正念) 정정진(正精進) 정정(正定). 군 입대 후 첫 종교행사 때 육군사관학교 군법당에서 처음 불렀으나 목이 메어 끝까지 다 부르지 못했던 찬불가 ‘보현행원’도 떠오른다. “내 이제 두 손 모아 청하옵나니~ ...... 오늘 세운 이 서원은 끝없사오리~ ”

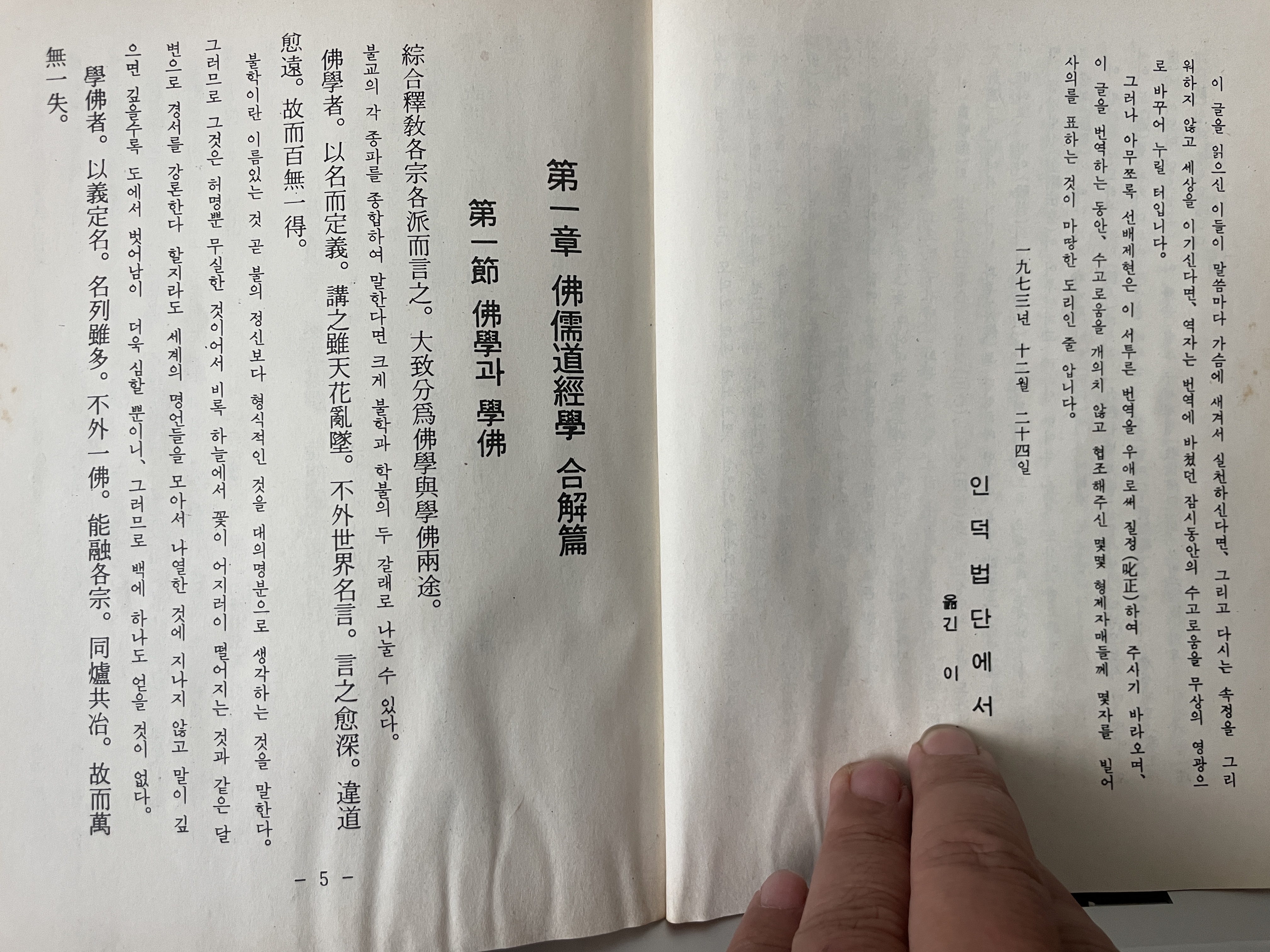

爐期講義錄, 爐(冶)經

爐期講義錄을 나는 굳이 애써서 노경(爐經)이라고 하고 또 노야경(爐冶經)이라고 한다.

곤수곡인(昆水谷人) 스승은 1961년(辛丑年) 음)정월에 광주 보광법단에서 49일 간 법회를 열었다. 종단에서는 그 법회를 노기반(爐期班)이라고 한다. 노기강의록은 그 노기반 법회에서 곤수곡인[混俗(혼속)]이 강설한 법문을 모은 자료집이다. 이 노기반 법회 이후에 사신출가자들이 우후죽순처럼 나왔다고 한다. 내 공부의 해석으로, 노기강의록의 핵심은 동로공야(同爐共冶)에 있고, 그 중 특히 <爐와 冶>에 있다. 이는 <爐>를 체(體)로 보고 <冶>를 용(用)으로 보려는 내 생각의 관성을 어찌하지 않고 그냥 두고 있음이다.

학술지(신종교연구)에 ‘노기강의록’ 관련으로 등재된 논문도 있다. 나는 생각만 활발하지 손과 발이 게으른 성향인지라 학술지는 언감생심이니 차치하더라도, 어떤 것에 대한 것이거나 무엇에 관한 것이든 나름의 해석[생각]을 하고는 있지만, 그 생각[해석]의 바탕이나 해석을 정리하는 논문 한 편 안 써봤기에(논문을 쓸 줄도 모르지만), 이렇게 내 공부로 천착하고 있는 것에 관한 글이나 논문을 보면 기쁘고 반갑고 고맙기가 이루 말로는 다 할 수가 없다.

북공고(토목과)에 입학하고 두 달 지난, 1982년 5월 5일(음력 4월 12일) 수요일 낮(아마 오후였을 것이다.), 흑석동 용두봉(龍頭峯) 인덕법단(仁悳法壇)에서 사신입원(捨身立願)을 했다. 몸을 버린다는 뜻의 사신(捨身)은 출가(出家)와 같은 뜻이다. 이렇게 내가 사신출가한 날은 사월초파일, 그러니까 부처님 오신 날 사흘 뒤였다.

그저 절이 좋았다. 지금이야 법단이라고 하지만, 어렸들 땐 절이라고 했다. 그래서 절(인덕법단)에서 살고 싶다고 허락을 구했더니 곤수곡인 스승은 흔쾌히 허락했다. 지금도 문도관(問道館)에서 전인(前人, 곤수곡인)을 뵙고 인사드리던 그날의 모습이 선명한 기억으로 남아있다. 그런데 고 박희열 노점전사는 사신을 하지 않으면 절에서 살 수 없다고 했다. 그래서 사신입원을 하겠다고 했다. 곧바로 3층 법당으로 갔다. 법당에서 박희열 노점전사의 판사 집례로 사신입원의 의례를 하고 사신입원표문을 사뤘다. 생일이 한 달하고도 열흘이 지났으니 만으로 열여섯, 우리나이로 열일곱 살 때였다. 어느덧 사십이 년이 지났다.

그렇게 사신출가자로 살기 시작하던 그 다음해에 고 박희열 노점전사는 인덕법단에서 사는 사신출가자들을 법당에 모아 놓고 노경을 가르쳤다. 한참을 지난 뒤에서야 나는 이 노경을 스승 곤수곡인 종단의 소의경전(所依經典)으로 삼아야겠다고 생각을 굳혔다.

//

綜合釋敎各宗各派而言之 大致分爲佛學與學佛兩途

불교의 각 종파를 종합하여 말한다면 크게 불학과 학불의 두 갈래로 나눌 수 있다.

佛學者 以名而定義 講之誰天花亂墜 不外世界名言 言之愈深 違道愈遠 故而百無一得

불학이란 이름있는 것 곧 불의 정신보다 형식적인 것을 대의명분으로 생각하는 것을 말한다. 그러므로 그것은 허명뿐 무실한 것이어서 비록 하늘에서 꽃이 어지러이 떨어지는 것과 같은 달변으로 경서를 강론한다 할지라도 세계의 명언들을 모아서 나열한 것에 지나지 않고 말이 깊으면 깊을수록 도에서 벗어남이 더욱 심할 뿐이니, 그러므로 백에 하나도 얻을 것이 없다.

學佛者 以義定名 名列誰多 不外一佛 能融各宗 同爐共冶 故而萬無一失

학불이란 뜻 곧 부처님의 정신을 본받는 것을 대의로 삼는다. 그러므로 이름은 비록 수다하게 벌여 있지만, 오직 하나 부처임을 벗어나지 않으며, 능히 모든 종파를 하나로 합쳐 한 용광로(鎔鑛爐)에 넣어 불릴 수 있으므로 만에 하나도 잃을 것이 없다.

//

내 공부에서 곤수곡인 스승이 세상을 보는, 공부의 관점과 해석의 바탕을 보여주는 것이 바로 이 노경의 첫 문장인 ‘佛學與學佛兩途(불학여학불양도)’이다. 스승 곤수곡인이 학불(學佛)의 ‘이의정명(以義定名)’으로 정의한 이 ‘佛學與學佛兩途’는 이는 마치 ‘부분이 없(고 위치만 있)다고 점을 정의’하는 유클리드 기하학에서 말하는 수학의 공리와 같다고 하겠다.

혼속(混俗) 곤수곡인 스승의 노경에서 공부한 이 <佛學>과 <學佛>, <爐>와 <冶> 그리고 <般若五悳(반야오덕)>은 내 생각과 지향의 전제가 되고, 전제의 전제가 되었다. 그로써 이는 모든 전제의 전제가 되는 메타전제로써 ‘화순 운주사 쌍배불’처럼 내 생각의 바탕과 지향하는 점이 되어 있다. 운주사의 쌍배불을 심우와 입전수수를 동시에 보여주는 십우도의 도상으로 여기고 있다.

혼속(混俗) 스승 곤수곡인은 중용(中庸) 20장에서 전하고 있는 박학(博學) 심문(審問) 신사(愼思) 명변(明辯) 독행(篤行)을 반야(般若)가 본디 갖추고 있는 다섯가지 덕(悳), 즉 반야오덕(般若五悳)으로 보고 있다. 이 悳은 直+心[忄, 곧 선 마음]으로 본디(마음이)라는 뜻이다. 곤수곡인 스승은 ‘옛 悳’이라고 하는 이 ‘본디 悳’과 ‘두루 德’을 변별[明辯]해서 쓰고 있다. 佛學과 같은 ‘두루 德’은 學佛과 같은 ‘본디 덕悳’이 움직여서 나타나거나 드러낸 흔적이다. 비유하자면, 이는 유클리드 기하학의 공리로써 수학에서 말하는 것처럼 위치만 있고 부분이 없는 점들의 자취가 선인 것과 같다고 하겠다. 나는 혼속(混俗) 곤수곡인 스승의 ‘佛學與學佛兩途’와 ‘般若五悳’ 그리고 점을 정의한 유클리드 기하학의 공리를 혼속(混俗) 스승 곤수곡인의 가르침을 따라 學佛로써 同爐共冶하였기에 이렇게 해석하고 있다.

‘부처님 오신 날’이라고 정했고 ‘스승의 날’이라고 정한 날이 지났다.

정한 날이 아이어도 나는 맨날이 부처님 오신 날이고, 만날이 스승의 날이다.

십이시중 ‘般若五悳’하고, 맨날만날 ‘同爐共冶’하리.

오늘 44주년 5•18민중항쟁 장흥기념행사 음향을 준비하고 있는데 누가 다가와 미안해 하면서 봉투를 내민다. 엊그제 부처님 오신 날 지역 사암을 두루 찾아 참배를 했는데 나만 빠졌다면서… 마다할 시주가 아니어서 합장하고 받아서 주머니에 넣었다. 까맣게 잊고 있었다. 일을 다 마치고 나서 옷을 갈아 입을 때 주머니에 뭐가 있어서 꺼내보니 땀에 절어 헤지고 축축한 봉투다.

"부처님의 오심을 축하합니다."

'오심즉여심(吾心卽汝心)'이다.

마하

반야

바라밀다

심

경

이다.

아제아제

사바하